Do more with less

インド発のイノベーションアプローチ「Jugaad」

先進国の経済が低迷し、経済成長を続ける新興国でのビジネスに注目せざるを得ない今、イノベーションの方法も変わりつつある。

中国とアセアンのGDP成長率が鈍化する中、注目を集める新興大国インド。そんなインド発のイノベーションアプローチ「Jugaad」が、このテーマの背景にある。

「ジュガード」とは、ヒンディー語で、「『革新的な問題解決の方法』とか『独創性と機転から生まれる即席の解決法』という意味」ということ。ジュガードの精神とは、「常識にとらわれない思考と行動によって問題に対処すること、どんな逆境にあってもチャンスをとらえ、シンプルな手法によって臨機応変な解決策を見出す。より少ないもので、より多くを成し遂げること」、と言われている。

ラジュ、プラブ、アフージャという3人の学者・コンサルタントが執筆した「ジュガードイノベーション」は、2012年に出版され、シリコンバレーなどで急速に話題となった。同書では、こうした精神に基づくイノベーションが、すでに新興国で成果を挙げつつあり、先進国でも有効に機能している例を挙げ、こうしたイノベーションの方法がこれからの時代に(新興国のみならず先進国においても)求められているとしている。同書によると、ジュガードの精神は以下の6つから構成される。

- Seek opportunity in adversity/逆境の中でチャンスを探す

- Do more with less/少ない投資で最大の効果をえる

- Think and act flexibly/柔軟に考え行動する

- Keep it simple/シンプルにする

- Include the margin/今主流ではないターゲット層も考慮

- Follow your heart/思いに従う

中でもDo more with lessは、ジュガードの中核精神の一つであり、インドの人はよく、フルーガル(倹約的)イノベーションと表現している。この概念は、今あるリソースでなんとか問題解決をする、ということで、私も新しい資源やモジュールを開発して、商品化するよりもむしろ賢いイノベーションへのアプローチだと考えてきた。

過剰設備、過剰サービス、といった過剰へのアンチテーゼだけではない。あるもので工夫する、という過程の楽しさを、いつしか我々は忘れてしまっているのではないだろうか。

このようなジュガードの精神は、何もインドや新興国に特有なものではない。

日本のジュガード:「おかしのまちおか」

「おかしのまちおか」は、株式会社みのやという元々は菓子問屋が展開する、お菓子専門店である。関東を中心に150店舗以上を展開し、最大9割引きという安さが人気となっている。「おかしのまちおか」は、Do more with lessの宝庫である。一例が、お菓子を並べる什器。お菓子が梱包されている段ボールをそのまま店舗什器に使うことで、商品入れ替えの回転を良くし、什器の固定費を下げ、その分安い価格で提供している。

「段ボールは陳列を自由に動かせるので、仕入れに臨機応変に対応できます。たとえばメーカーが不良在庫を抱えていると聞けば、低価格で仕入れてすぐ店頭に並べることも可能です。一方、コンビニやスーパーは棚割を数カ月前から計画的に決めているため、何らかの事情で安く仕入れられる商品があっても、柔軟に対応しづらい。ちなみに、段ボール陳列なら、他の店で売れている人気商品をすぐ仕入れて売ることもできる。この身軽さが段ボール陳列の強みです」(出典:「格安お菓子の秘密」『BIG tomorrow』連載第23回/小川孔輔)

おかしのまちおかの場合、このような工夫がチープな感じではなく、低単価商品と相まって楽しさにつながり、良い意味で店のアジにもなっているのである。

アメリカのジュガード:医療従事者用のポータブル手指衛生システム Swipe Sense

Swipe Sense機器 出典Swipe Sense Website

アメリカのジュガードについては、本号内で髭剃りの事例も紹介しているが、ここでは学生たちのプロジェクトから生まれた、医療用衛生ツールの例を紹介しよう。

デザイン・フォー・アメリカ(DFA)はヒューマンセンタードデザインをコンセプトに、世の中にインパクトを与えるようなプロジェクトを生み出そうとする、学生たちのコミュニティプラットフォームである。このDFAの共同創設者である、ユリ・マリナ氏(当時21歳)は、DFAのアドバイザーたちと共に、シカゴの病院用に、ロールオン式のポータブル手指衛生システムを開発した。アメリカでは、約200万人が病院訪問時に感染しているなど、病院内感染が問題となっていた。

これまで、医師や看護師たちは、手指衛生にはいちいち衛生ステーションまで行かなければならなったが、Swipe Senseはその手間を無くし、必要な時にいつでも衛生処理ができる。さらに、機器についているモニターで、医師や看護師が、どの程度衛生コンプライアンスを守っているのかが、モニターでき、これまでのマニュアル管理も不必要となった。

しかも一製品当たり1.5ドルという安さで製品化することに成功し、病院での実装という観点でも、非常に取り入れやすいものとなっている。

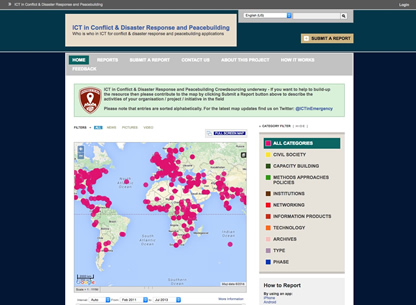

アフリカ発のジュガード災害情報プラットフォーム Ushihidi

Ushahidi crowd mapのイメージ

出典:Ushahidi Website

ジュガードは、共創をベースにしたボトムアップ・アジャイルモデルとも言われる。Ushihidi(ユシヒディ:スワヒリ語で証言という意味)というソフトウエアメーカーの、災害情報プラットフォームのケースは、まさにそんな好例である。数年前のTEDトークでも紹介され、絶賛されたUshihidiは、ハリケーンや地震、感染症集団発生などの有事に、SMSレポート情報を、クラウドソーシング的に集め、「今・どこで・何が起きているか」を掲載するプラットフォームである。

元々は、ケニアで暴力発生地区の地図を掲載したのが始まりで、現在ではアメリカ含め各地に広がっている。ハイチの大地震の時に、どんなメディアよりも早く、効果的に現地状況を伝えたプラットフォームとしても有名である。SMSでのメッセージ情報というシンプルでありながら、オンタイムに効果的に情報を集める仕組みは、トップダウンの、そして予測ベースの災害・危機管理アプローチよりずっと早く、低コストに危機管理ができるツールとなっているようである。

課題解決へのインパクトと、顧客ニーズへのアプローチ

Do more with lessは、ともすれば低コストな商品開発とも思われがちであるが、Domore:「如何に課題解決に向けたインパクトを持つか」も忘れてはならない。

例えば、シーメンスに勤務していたインド人エンジニアと、彼のドイツ人同僚は、子宮内にいる胎児の心拍モニターを開発した。このモニターは、シーメンスが保有していた、シンプルで高性能なマイクロフォン技術を活用したもので、それまでの高額な超音波技術に比べ、非常に低コストな装置である。多量のヘルスケアコストに苦しみ、5千万人が医療保険に入れないアメリカで、このような装置は非常に価値を持つのである。

さらに、顧客のニーズに応える、という意味でも、企業はとかく、「これで十分」なはずのモノを、オーバーエンジニアリングしていることがある。Windows8が出たときには、あのタイルブロックのインターフェースに慣れるのに、不必要な時間を費やし、また新しい高性能カメラの使い方を勉強するだけで、疲れた方も多いと思う。また、高機能家電の、あるいは高機能アプリケーションソフトの、いったいいくつの機能を我々は使っているのだろう?

オランダの家電メーカー、フィリップスも、「消費者は洗練された高機能家電、例えばデジタルテレビなどを嬉しがるのではなく、却ってその使い勝手の複雑さに辟易している、ということを学習した」と言っている。そこで、近年では、過剰開発とは反対の方向:シンプルに、簡単にする、ということに力を注いでいるそうである。

なぜ今ジュガードなのか

耐久財を中心に、もののライフサイクルはどんどん短くなっているような気がする。データが古くて恐縮であるが、経済産業省の ものづくり白書(2007年)よると、業界別に製品ライフサイクル年数の短縮率(5年前と比較)をみると、家電業界では約6割に短縮している。

その大きな背景には、エコ技術に代表されるような様々なテクノロジーの進化がある。より優れたテクノロジーが搭載された新しい商品は、昨日として効果効率面のアドバンテッジを持ち、あるいはクオリティオブライフをもっと実現してくれ、経済効果を生んでいる。

ただ、進化の目的が、生活を賢く豊かにし、地球環境にも貢献すること、と考えれば、そのアプローチは、複雑性をともなった新化だけでなくても良い。

ジュガードのDo more with lessのケースをいくつか見ていると、応用力、転用力というキーワードが浮かび上がる。業界分野を超えて、ある分野の仕組みを、他の分野に転用する。ある商品の資産を、別分野の商品に応用する。そうすることで、開発のための時間が短縮でき、投入資源も少なくて済む。そのためには、他社、他業界からの様々なインプットが欠かせない。異なる視点が交わることで、既存の資産の新たな価値が再発見でき、そこに新たな工夫の余地が生まれてくる。日本にも、様々な既存の枠を超えて、アイデアを交換し、商品やサービス、仕組みを開発する場がどんどん出来ている。Do more with lessのアプローチは、開かれた議論も活発にしてくれるのである。

(日本マーケティング協会 Marketing Horizon 2016年4号への弊社代表松風の寄稿を元に抜粋)

トピックス